戦況(せんきょう)が悪くなると、物資や食料の不足に悩まされるようになり、一般市民の生活は戦争一色となりました。

学校生活と戦争

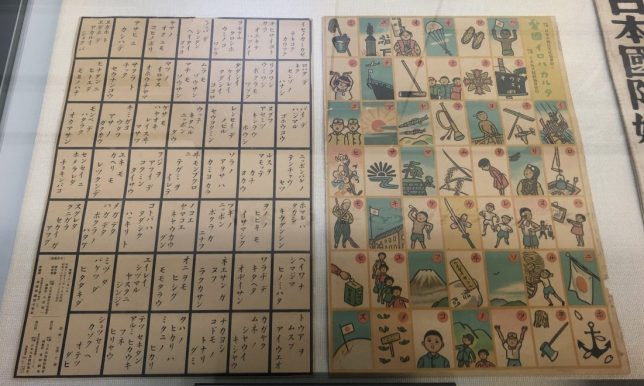

昭和16(1941)年には、「の道」にもとづいて、戦時体制をささえるの育成を目指すこととして、小学校に代わり国民学校が設けられました。

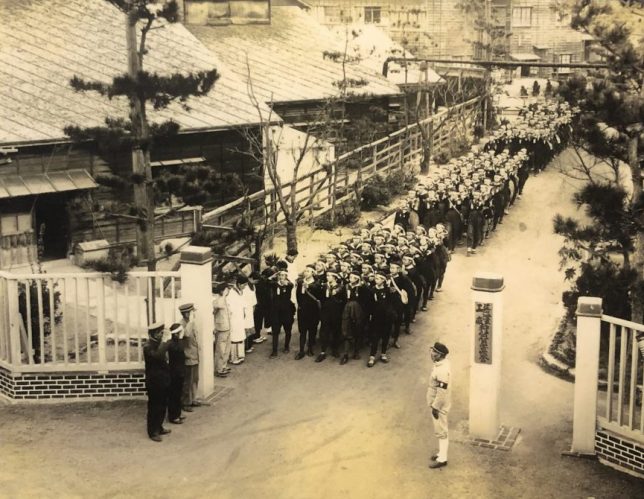

昭和18(1943)年頃になると、多くの男性がされたことで労働力不足となったことから、が行われるようになります。

昭和19(1944)年には、中学生以上が全員、工場へ配属(はいぞく)されることになり、呉海軍工廠(こうしょう)でも、多くの中学生が働くこととなりました。

昭和20(1945)年4月になると、原則として中学校での授業は中止されました。

また、本土を受けて、学童も始まりました。

※オレンジ色の文字をクリックすると説明が出ます。もう一度クリックすると説明は消えます。

呉空襲

日本最大の海軍工廠があった呉は、アメリカ軍の空襲の標的(ひょうてき)となりました。

14回にも及ぶ空襲を受け、そのうち6回は特に激しいものでした。

呉湾に碇泊(ていはく)していた海軍の艦艇(かんてい)も大きな被害を受けました。

空襲は市街地にもおよび、多くの呉市民が犠牲(ぎせい)になりました。

昭和211946年11月15日 〈石川島播磨重工業㈱呉事業所提供〉-644x455.jpg)

呉と原爆

昭和20(1945)年8月6日、広島市に大型爆弾(ばくだん)が投下され、呉からもキノコ雲が確認されました。

呉鎮守府(くれちんじゅふ)から調査団がいち早く送られ、落とされた爆弾(ばくだん)が原子爆弾であることをつきとめました。

また呉鎮守府は救援隊(きゅうえんたい)・救護隊(きゅうごたい)を広島市に派遣しました。

多くの呉市民も広島市に入り、救援・救護活動をおこないました。

関連する展示物の紹介